自由学園100年ストーリー

記録映像でみる

自由学園の100年

学園紹介映像「生活即教育」

(1931年、製作:全国友の会)より

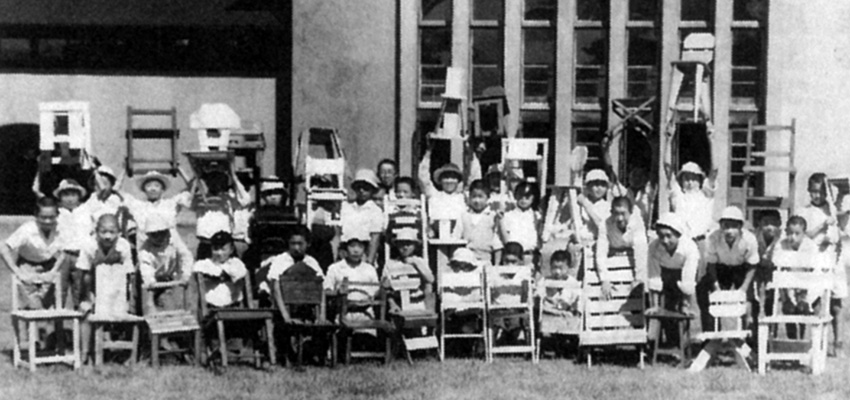

1931(昭和6)年、自由学園は創立10周年を迎えました。この記録映像では当時の自由学園の特色ある教育実践をとり上げて紹介しています。

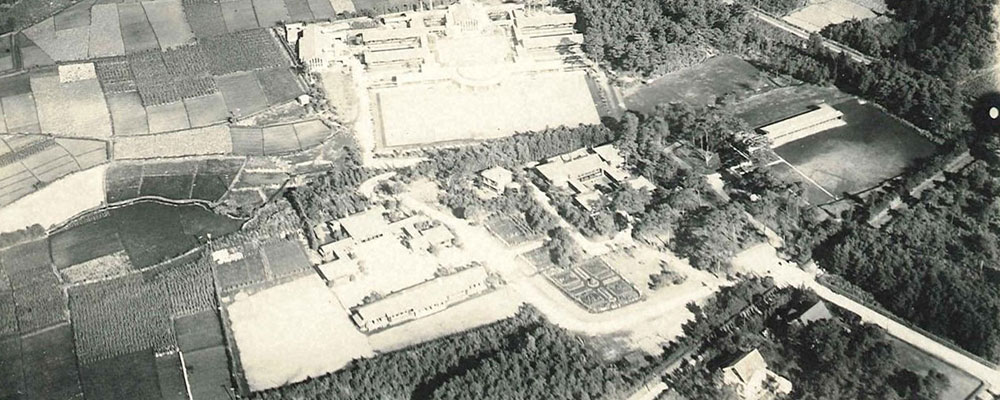

この頃、自由学園は女学校(現・女子部)につづいて、小学校(現・初等部)が設立されています。今映像には創立当初の校舎(現・自由学園明日館)での学校生活の様子のほか、府下久留米村(現・東京都東久留米市)に新しく開いた南沢キャンパスでの活動、また卒業生の社会活動(消費組合運動、南沢セツルメント運動)の一端も記録されています。

16分40秒の無音声オリジナル映像の中から編集し、音楽をつけて制作しました。現在の自由学園につながる、初期の自由学園の教育の息吹を感じて頂ければ幸いです。

◇ 編集版(8分34秒, 54.2MB)

※無断転載・複製を固く禁じます。

- 0:05 自由学園明日館全景

- 0:16 創立者羽仁もと子

- 0:20 朝の生活/登園/体操

- 1:14 基礎学科「数学(測量)」

- 1:44 基礎学科「読書」/ 羽仁もと子

- 2:02 基礎学科「英語」

- 2:16 基礎学科「時事問題の研究」/ 羽仁吉一

- 2:37 基礎学科「裁縫の時間」

- 2:48 クラス交代で毎日の料理

- 4:00 楽しい食堂の時間

- 5:02 生徒が編輯する学園新聞

- 5:19 委員会選挙/新委員就任式

- 5:50 毎週土曜日は美術工芸の日

- 6:14 生徒同士の不用品交換会日

- 6:34 帰宅時 生徒による戸締り

- 7:10 卒業生・生徒の協力による学園消費組合

- 7:52 清風寮の生活

- 8:08 行進TLP(Thinking Living and Praying)

BGM:CD「自由学園音楽集」2005年自由学園同学会製作より

1.女子部「時の係」の生徒が打つチャイムの音

2.「野の花の姿」作詞:羽仁もと子 作曲:矢代秋雄

3.清風寮歌(女子部)作詞:廣瀬淡窓 作曲:安部正義

4.讃美歌536番「むくいをのぞまで」

5.讃美歌294番「みめぐみゆたけき」

創立者と自由学園

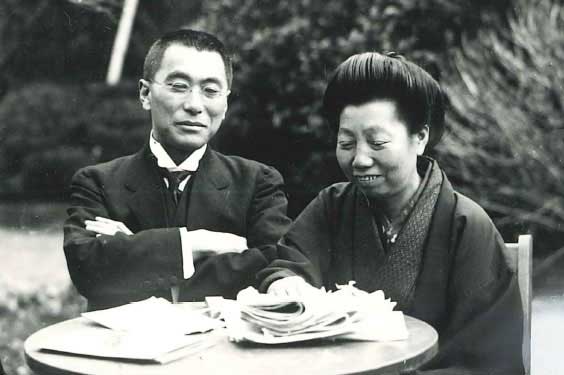

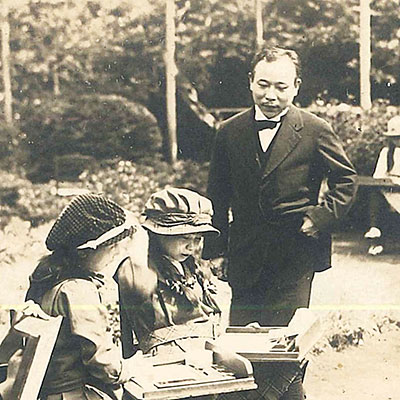

自由学園は、1921年に、共にクリスチャンであり気鋭のジャーナリストであった羽仁もと子・吉一夫妻によって女学校として設立されました。

日本初の女性新聞記者であった羽仁もと子は、夫の吉一と共に、近代化する日本に自分たちが考える新しい社会を作りたいと願い、「よい家庭がよい社会をつくる」という信念のもと、1903年に月刊誌『家庭之友』(現『婦人之友』)を創刊しました。羽仁夫妻は新時代の形成のために女性や子どもの教育を重視し、雑誌出版や関連する活動を通じて女性や子どもの啓蒙活動に取り組んでいきました。やがてその思いは「新しい学校」をつくる夢へと結ばれていきます。

自由学園の創立「生(いのち)の経営」――生活を学ぶ学校

羽仁夫妻には二人の娘がいました。ある日、小学校で小数点について習ってきた長女が、「やさしいのよ。点を打つところさえ間違わなければいいのだから」と言ったのです。

機械的に知識を詰め込むだけで、ものごとの本質を教えていない教育に危機感を覚えた羽仁夫妻は、真に人間を重んじ育てる教育を希って、新しい学校「自由学園」をつくりました。

何が人間を育てるのか――「めいめいに自分の生(いのち)の経営者であるということは、人各々自ら教育するための何よりもよい第一の教課」だとして、自由学園では子ども自身の生(いのち)の経営、つまり「生活」を学びの中心に据える教育を目指しました。

「生活」を学ぶとは単なる生活技術の習得だけを指すのではありません。人各々が神から与えられた生(いのち)を重んじ、自ら考え判断する、自由を基調とした人間が育ち、協力して社会をつくっていくことを、創立者は「生活」として捉え、それを実際に学ぶ学校にしようと考えたのです。

自分の頭と心を使って授業や生活の中で事物を学び、借り物でない言葉で考え話す、掃除も料理も片付けも協力して行う、身体を自由に動かす、自らを表す服装を簡素に美しく整えるなど、実際に「生活」を自分たちでつくりだしていく学校を、創立者は目指しました。

自由学園の「自由」は聖書の言葉によるもので、学園の理念はキリスト教精神に基づいています。「こころとからだとたましい」を育てる人間教育を表した創立者の言葉、「思想しつつ生活しつつ祈りつつ」は、「真の自由人を育てる」と共に、自由学園がもっとも大切にしている建学の精神です。

それ自身一つの社会として生き成長し、そうして働きかけつつある学校

1932年に羽仁もと子は世界新教育会議(ニースで開催)にて、自由学園を「それ自身一つの社会として生き成長し、そうして働きかけつつある学校」と紹介しています。

学校は単に勉強を教えてもらう場所ではなく、生徒が主体的に関わって創り出していく社会であるという考え方は、今も自由学園が大事にしていることです。全員が自分たちの生活の運営に関わり、リーダーをするなど様々な立場を経験する中で、自由や責任、協力について考え、友達とのかかわりも深くなっていきます。自由学園を取りまく現代社会、世界、地球規模の課題について学び、社会とつながることも重んじています。

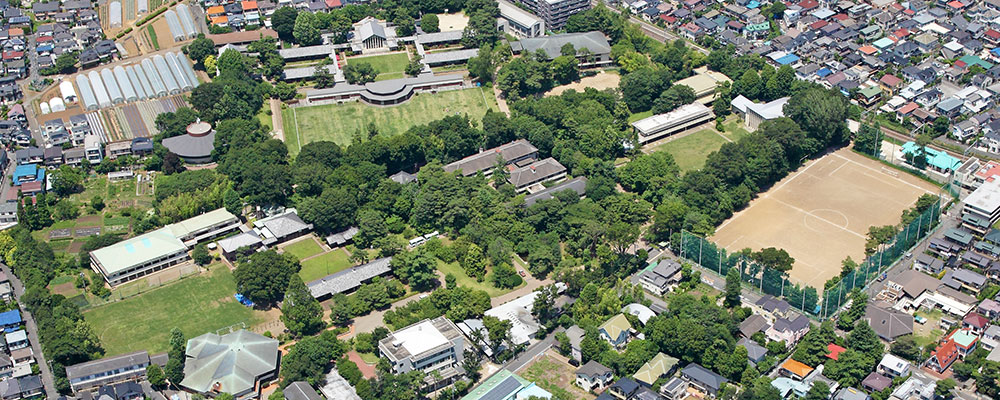

小さな女学校として出発した自由学園は、同じ教育方針のもとに小学校(現・初等部)、男子部、幼児生活団、最高学部へと教育の幅をひろげ、生活学校や農学塾などの教育にも取り組んできました。2020年に100年目を迎えた自由学園は、幼児生活団幼稚園から最高学部(大学部)までの一貫教育を行っています。そのほか乳幼児やその保護者への「子育ち支援」活動や中高年を対象とした「リビングアカデミー」など、様々な年齢や立場の方々と共に、持続的で平和な生活や社会をつくりだしていこうとしています。

特色ある教育実践の始まり

「食の学び」は100年前から

創立者は、学校をつくる際に「どうか大勢の子どもを扱う学校で、体のためになるあたたかい食事をさせる工夫はないものか」と考えていました。また、女学校での料理の授業が、実用とかけはなれていることも改善したいと考え、生徒自身が昼食をつくり、食の生きた勉強の機会とする方法によって、1921年の創立と共に実現されました。

自分たちで昼食を作る伝統は今なお、家庭科の一環として受け継がれており、食の営みに関する技術や教養、食の循環を学び、食が命の源であるという実感と、すべての命あるものへの感謝の心を養っています。

また、食事の時間には生徒や教師からの様々な「報告」がなされ、また内外からのお客様をもてなすなど、日常的に社交を学び公共性を自然に身につける場ともなっています。

女子部で始まった食事作りは各部に広まり、現在では男子部の生徒も料理をする機会が増え、保護者の協力も得て、幼児生活団幼稚園から大学部まで、すべての部で毎日手づくりの温かい食事をそれぞれの食堂で全員そろっていただいています。パンも手作りで、学内にあるパン工房(1954年設立)で職員が焼いています。

各部とも畑で野菜等を育てる、食事後の食器洗いも初等部以上は自分たちでするなど、日々の生活で「育てる」「整える」「味わう」「始末する」という循環を経験しています。

1946年には女子部卒業生により食の学びを活かした活動が始まり、現在も自由学園食事研究グループが手作りのクッキーやケーキを販売しています。

◇ 現在の「食の学び」については、自由学園WEBサイト「食と農の学び」のページをご覧ください。

◇ 女子部の「食の学び」を取材したドキュメンタリー番組:2019年撮影

“Through the Kitchen Window : Jiyu Gakuen – Salmon Chirashi-Zushi”

NHK WORLD-JAPAN オンデマンド放映(2020年9月18日まで視聴可能)

人を育てること 木を植えること

自由学園の「木の学び」

自由学園のキャンパスには4,000本以上の樹木があり、木は身近な存在です。植林は、羽仁吉一が将来この木で校舎を建てようと男子部の生徒に呼びかけて、1950年創立30年を期に名栗(現・埼玉県飯能市)で始まりました。初年度は高等科3年生(男子部11回生)が滞在用の小屋を作り、2週間をかけてスギ苗20,000本ヒノキ苗4,000本を植え付けました。

「山での勉強は労働と研究と静思だ。」と羽仁吉一は書いています。植林・育林作業を行い、電気もない山小屋に泊りがけで自給自足をする晴耕雨読の生活を、今も男子部高等科2年生が体験しています。

植えられた苗木は代々の生徒が引き継いで下草狩り、枝打ち、間伐などの手入れを続けて大きく育ち、いよいよ材としての活用が始まりました。男子部では新入学の年に教室で使用する学習机や椅子などを制作しますが、一部は名栗の木を用いています。

1966年には現・三重県紀北町の海山植林地で最高学部が植林を始めました。2017年12月に竣工した自由学園みらいかんは、初めて生徒・学生が育てたヒノキを用いて建てられました。

女子部でも教室の机と椅子を新しくする機会に木について様々な観点から学び、現在は岐阜の広葉樹林の循環のために苗木を植える活動に取り組んでいます。

最高学部では1990年からネパールで現地の人々と共に植林を開始し、現在に至っています。

◇ 現在の「木の学び」については、自由学園WEBサイト「自然と環境とのつながり」内「木の学び」の欄をご覧ください。

(禅僧の質素な生活を思わせる素朴な机であることから生徒が名付けた)

のびやかに自由に

デンマーク体操との出会い

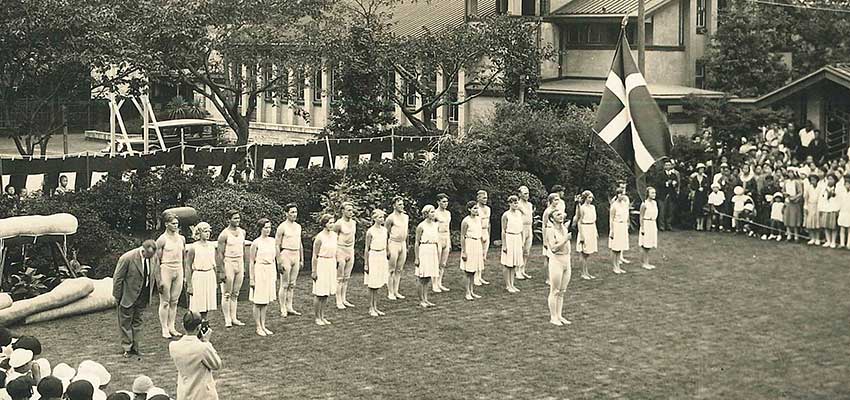

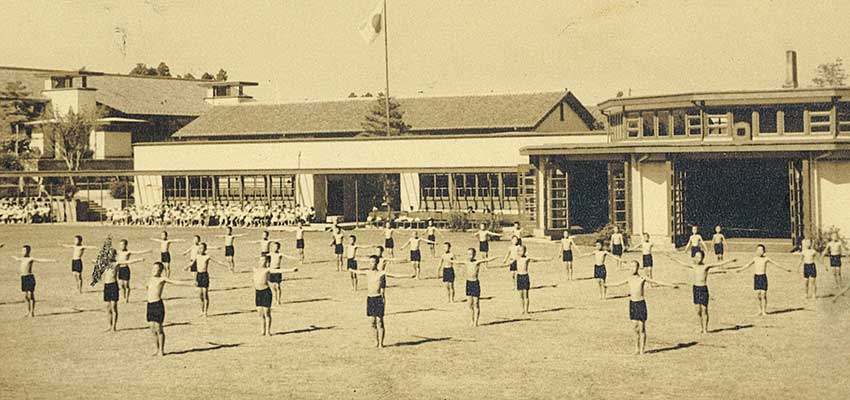

自由学園が開校した1920年代は、女子運動競技や体操がひろく提唱されていました。自分の身体をのびのびと動かせる自由で活発な生活をねがって、様々な新しい運動や体操を試みていた自由学園は、1931年にデンマークの体操チームを学園に招いた時から、本格的にデンマーク体操をとり入れ始めました。

デンマークに留学した卒業生を指導者として、1935年から始まったデンマーク体操による「体操会」は、戦時中を除いて継続され現在にいたっています。現在の男女体操教師もデンマークに学んでおり、近年はデンマークからも毎年指導者が来日するほか、交流は教育・環境・福祉等の分野にもひろがっています。

自由学園の体操会は、体操を好きな人だけが特別な技能をもって発表するのでなく、皆が参加するところに特徴があります。演技発表だけでなく、会の準備・運営も生徒・学生が協力して行うなど、学園の生活や教育を発表する場と捉えて行っています。

ご参考:「2019年度第72回自由学園体操会」特設サイト

*昨年は台風のため中止となりましたが、当日まで全校で準備をいたしました。

(左:立祥子 右:船尾信子)

(羽仁淳)

生活と芸術をひとつに

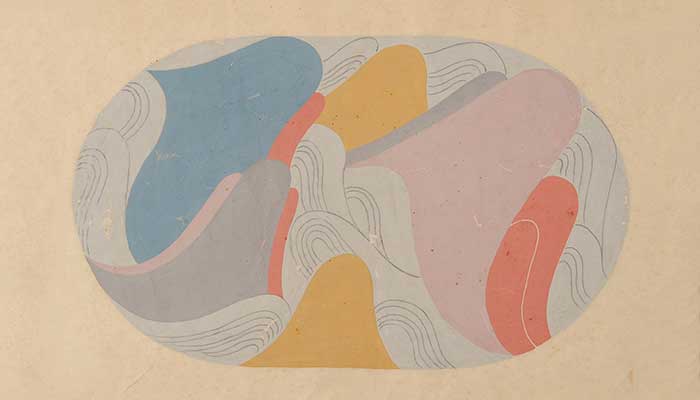

自由学園の美術教育

自由学園では芸術教育を重視しました。それは、芸術とは人間性に深く根差すものであり、一部の特権的な人々にだけ理解・享受されるものでなく、すべての人の生活と結びつくようにと願われたからです。

最初の指導者には山本鼎(洋画家、自由画運動・農民美術運動の提唱者)が選ばれました。お手本を上手に真似て絵を描くのではなく、対象を自分の目で見て、そこに蔵されている美しさを発見し、自分の手と心をつかって表現することが奨励され、多くの芸術家たちもこの教育に参画しました。

その後、卒業生はさらなる研鑽のためバウハウス運動など国内外の工芸運動に学び、1932年には自由学園工芸研究所(現:自由学園生活工芸研究所)を発足、学園の美術工芸の指導や発展に貢献しました。

自然に恵まれたキャンパスや、米国の建築家フランク・ロイド・ライトの流れをくむ趣のある校舎は、生徒の美的な感性を育む一助となっています。調和を考えて代々の生徒・学生たちが手づくりしてきた織物、ラグ、木製品、陶芸品等の工芸品は、学園生活を豊かにしています。

自由学園の美術工芸教育を発表してきた「美術工芸展覧会」は、戦後は4年に1度全校行事として開催しています。

◇ 前回「第31回自由学園美術工芸展」について自由学園年報第21号2017より

◇ 現在の自由学園の美術の活動や作品は、美術教師がinstagramでご紹介しています。

@bijutsu_siza__jiyu

(左:今井和子 右:山室光子)

(デザイン:今井和子)

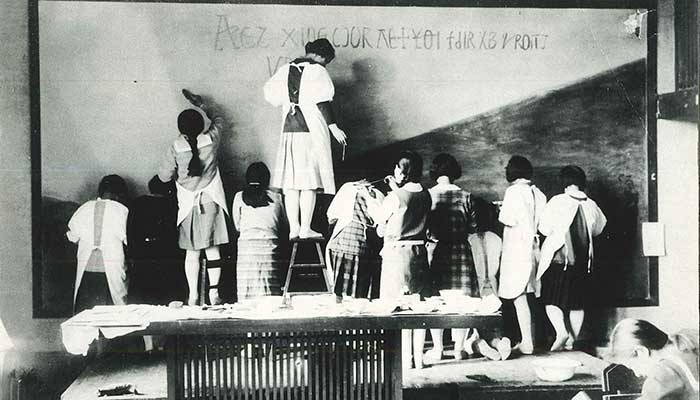

をテーマに

壁画を制作:1931年

自由学園 沿革

- 1921

- 羽仁吉一・もと子が自由学園を目白(現・東京都豊島区)に創立

当初は女子の学校(現・女子部中・高等科)として始まる - 1923

- 関東大震災の救援活動に生徒たちが参加

- 1927

- 小学校(現・初等部)を創設

- 1930

- 創立者の教育理念実現を支援する組織

「協力会」発足 - 1934

- 現在の東久留米市の新キャンパスに移転

目白の校舎は明日館(みょうにちかん)と名付けられ

卒業生が社会に働きかける場所となる - 1935

- 男子部(中・高等科)創設

- 1938

- 中国北京に「両国民が互いに理解しあう」ことを願い

「北京生活学校」開校(~1945) - 1939

- 幼児生活団(現・同幼稚園)創設

- 1941

- 那須農場開設

- 1947

- 那須農場に「農学塾」開校(~1973)

- 1948

- 明日館に「生活学校」開校(~1973)

- 1949

- 最高学部(大学部)男子4年制

翌年女子2年制を開学 - 1950

- 創立30周年を記念して

埼玉県名栗で植林を開始 - 1955

- 羽仁吉一逝去

- 1957

- 羽仁もと子逝去

三女羽仁恵子が学園長に就任(~1989) - 1966

- 羽仁両先生記念図書館完成

- 1967

- 三重県海山で植林活動開始(~2015)

- 1981

- 創立60周年記念事業

記念講堂、記念体育館完成 - 1991

- 創立70周年記念事業

羽仁吉一先生記念ホール完成 - 1999

- 最高学部を男女共修の4年課程、

および女子2年課程に改組 - 2001

- 創立80周年記念事業

最高学部校舎・生活創作館が完成

国の重要文化財に指定され修復された「明日館」が、見学、公開講座、結婚式、音楽会ほかイベント等で広く一般にご利用いただく場として公開される - 2008

- 「食の学び一貫教育」発表会開催

- 2011

- 東日本大震災の支援活動に全校で取り組む

創立90周年記念体操会・教育報告会開催

90周年記念事業として自由学園クラブハウスしののめ寮を開館(現・しののめ茶寮) - 2012

- JIYUアフタースクール開校

創立90周年記念美術工芸教育発表会開催 - 2013

- 幼児生活団で未就園児と保護者の集まり

「ことりぐみ」始まる

(2019年より地域子育ち支援として活動) - 2015

- 新木工教室完成

新名栗フィールドで里山づくり開始 - 2016

- 自由学園リビングアカデミー開校

- 2017

- 植林地で生徒が育てたヒノキを用い建築した校舎

「自由学園みらいかん」完成